医療を地域に開くプレイスメイキング「サクラノキテラス」プロジェクト|大石内科循環器科医院|

開業104年目を迎える「地域のお医者さん」

静岡市葵区鷹匠にある大石内科循環器科医院は、明治時代から100年以上続く「地域のお医者さん」です。

医院だけでなく、通所リハビリなども運営し、毎日多くの方が利用しています。

そして月に1度、医院の庭を開放して「サクラノキテラスマルシェ」を開催しています。

どうして医療機関がマルシェを開催することになったのでしょうか?

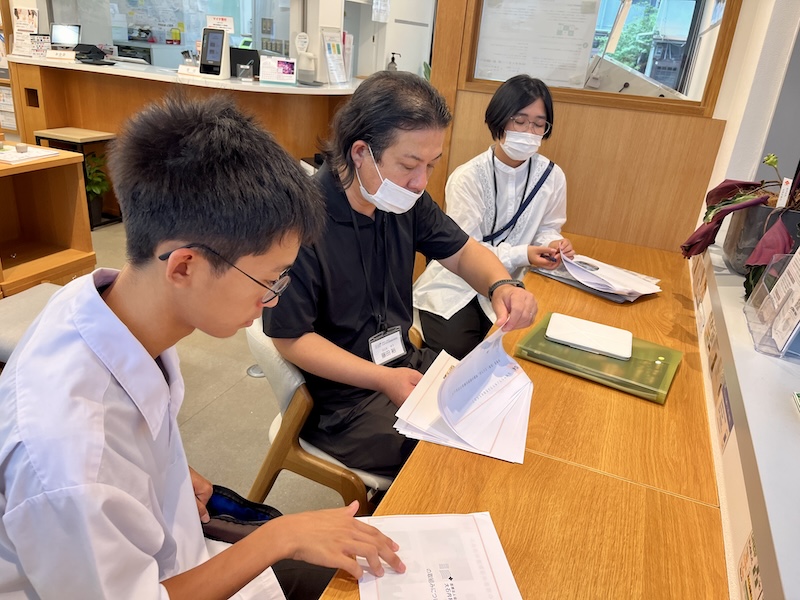

まずは、マルシェを運営している藤田さんと瀧本さんに、サクラノキテラスプロジェクトについてお話を伺い、午前の診察を終えた大石悠太医師に、地域医療への想いを伺いました。

患者さんを診ていて気付いた地域医療の大切さ

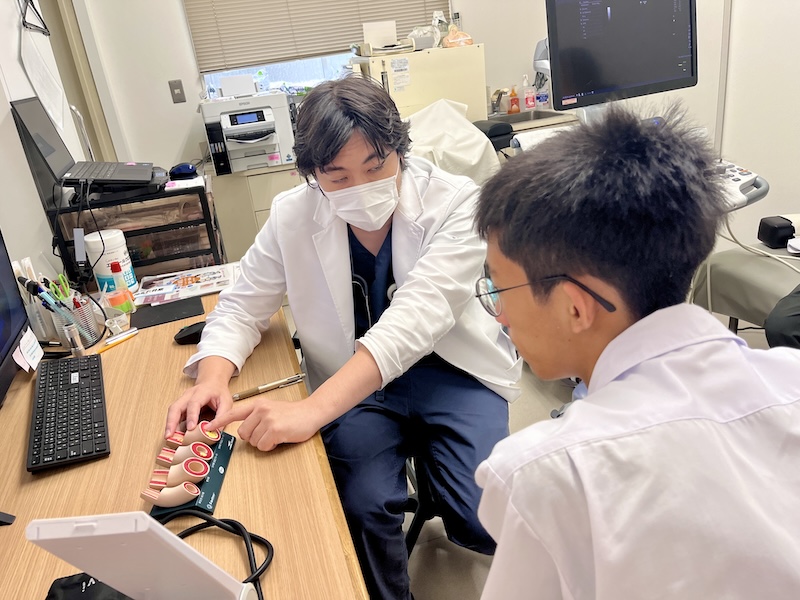

大石悠太先生は4代目。以前は循環器専門医・総合内科専門医として総合病院に勤務していらっしゃいました。

医院を継いでからも循環器(心臓や血管)の疾患から風邪の症状など、まちのお医者さんとして総合的に身体の症状を診察しています。

大石内科循環器科医院がサクラノキプロジェクトを始めた経緯について、先生からこんなお話を伺いました。

ある日、一人暮らしで心臓に疾患がある男性が診察に訪れましたが、薬を飲むことを忘れてしまったり、外出も億劫になり人との会話もほとんど無くなってしまっていることを知りました。

その方は以前スポーツのコーチをしていたほど活発だったのに、どんどん元気がなくなって行くようでした。

そこに偶然、子どものスポーツコーチを探している患者さんが来院したことから、お二人を繋いで、男性は身体に無理の無い範囲で参加することになりました。

すると男性はみるみる元気になり、薬を飲み忘れることもなくなりました。

外出することで人との出会いや会話が生まれ、「〇〇さん、今日薬飲んだ?」と声を掛けてくれる人ができたからです。

病院での診察も大事だけれど、人とのつながりが健康を取り戻す「社会的処方」の姿を目の当たりにしたのでした。

だから私達は「サクラノキテラスプロジェクト」を始めた

そこで悠太先生は考えました。

「自分は病気を診るだけでなく、その方がどんな暮らしをしてどんな人生を歩むのかも大切にしたい」と。

そのためにできることは何か?

誰でも気軽に足を運ぶことができて、お喋りをして楽しんで、ついでに健康相談もできるようなことができないだろうか。

そこでマルシェという形を思いついたそうです。

家から外出する、誰かと会話をする…健康な人にとっては当たり前のことかもしれませんが、高齢者や心が疲れてしまった方にとっては、しんどい時もあります。

だからこそ、医院が開催することに意味があり、そこには押し付けではない地域医療の新しい形が生まれました。

現在、医療系コミュニティスペース「暮らしの保健室」も企画中。

サクラノキテラスプロジェクトはこれからも進化し続けます。

Reported by Misako Kameyama